-

実際にこの検査で患者はどのくらい見つかっているのでしょうか?

-

本会の1974年から2023年3月までの新生児マススクリーニング検査で見つかった疾患をまとめました。

新生児マススクリーニング対象疾患の発見数と発見率(1974~2023年度)※各疾患の詳細はこちらをご覧ください。分類 疾患名 発見数 発見率 先

天

性

代

謝

異

常

症アミノ酸代謝異常症 フェニルケトン尿症 76 1/60,526 メープルシロップ尿症 11 1/418,182 ホモシスチン尿症 5 1/920,001 シトルリン血症Ⅰ型 1 1/1,139,891 アルギニノコハク酸尿症 2 1/569,946 有機酸代謝異常症 プロピオン酸血症 23 1/49,560 メチルマロン酸血症 6 1/189,982 イソ吉草酸血症 1 1/1,139,891 グルタル酸血症Ⅰ型 3 1/379,964 メチルクロトニルグリシン尿症 10 1/113,989 複合カルボキシラーゼ欠損症 1 1/1,139,891 3-ヒドロキシメチルグルタル酸血症 0 - 脂肪酸代謝異常症 中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 7 1/162,842 極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 28 1/40,710 三頭酵素欠損症 1 1/1,139,891 カルチニンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅰ欠損症 1 1/1,139,891 カルチニンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅱ欠損症 2 1/267,238 糖質代謝異常症 ガラクトース血症 69 1/66,432 先天性甲状腺機能低下症 363 1/2,024 先天性副腎過形成症 170 1/20424

- 先天性代謝異常症

日本先天代謝異常学会 診療ガイドライン

https://jsimd.net/pdf/newborn-mass-screening-disease-practice-guideline2019.pdf - 先天性甲状腺機能低下症

日本マススクリーニング学会 マススクリーニングガイドライン

https://www.jsms.gr.jp/download/CH_Guideline_2021_revised_%2010-27.pdf - 先天性副腎過形成症

日本マススクリーニング学会 マススクリーニングガイドライン

https://www.jsms.gr.jp/download/CAH_Guideline_2021_revised_10-27.pdf

- 先天性代謝異常症

-

公費による先天性代謝異常等検査は何回受けられますか?

-

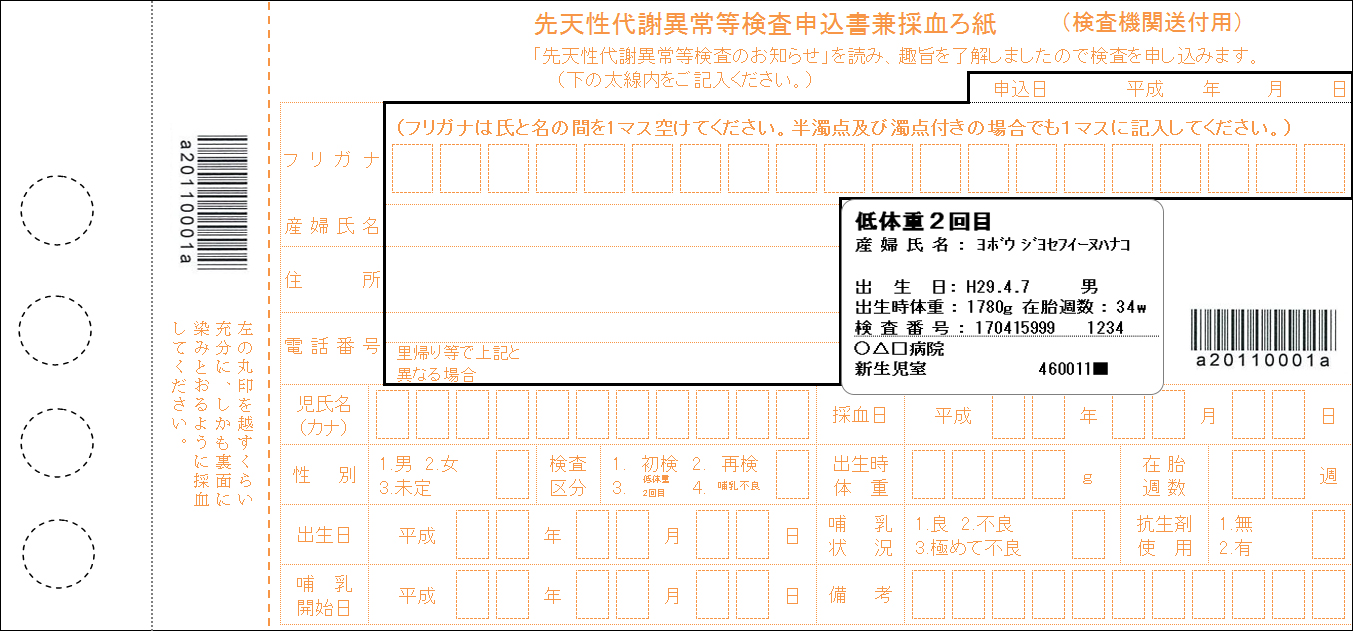

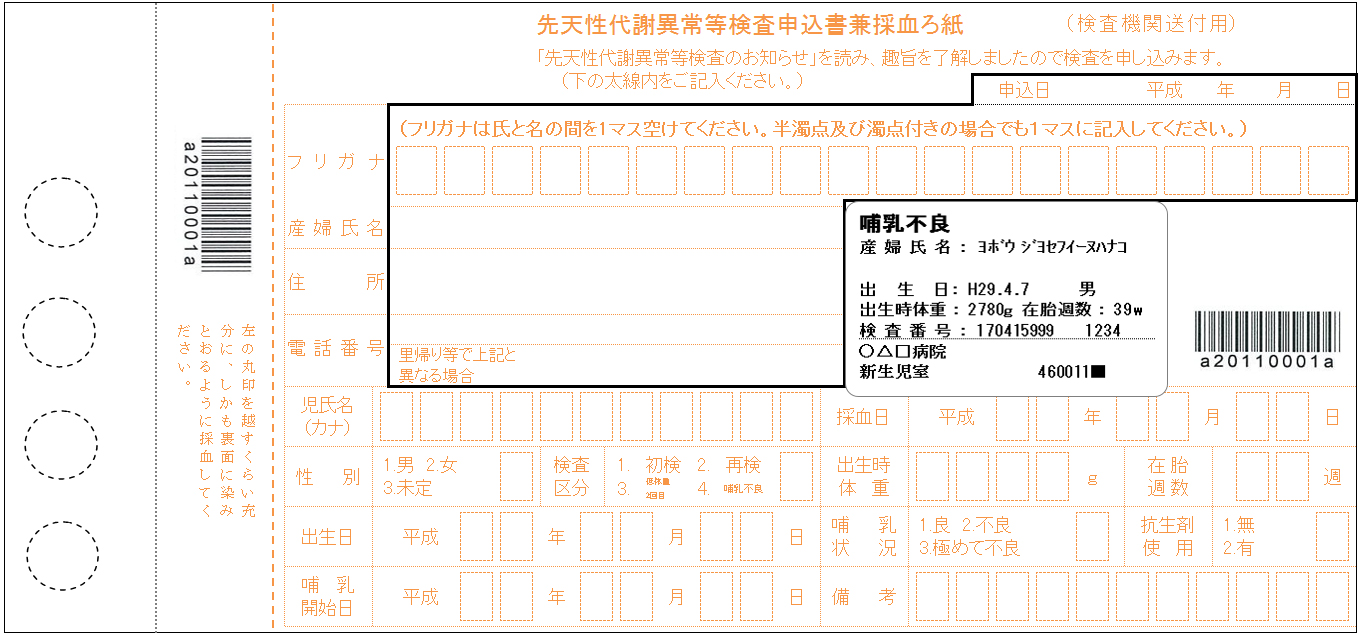

子ども1人につき、検査は原則1回です。

要再検査児、低出生体重児、哺乳不良児のみ再採血を依頼します。

-

採血が上手くいきませんでした。この検体を送ってもいいですか?

-

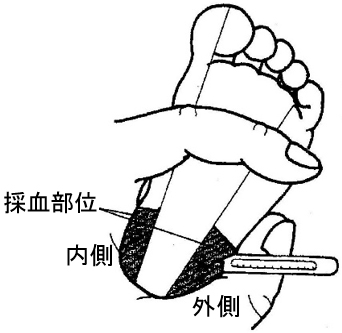

採血量が足りず、ろ紙の裏まで血液がしみ通っていない場合や、広範囲に汚染が認められた場合には検査が実施できません。採血状態の悪いろ紙は破棄し、改めて採血をお願いします。

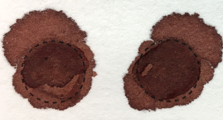

また、血液を何度も塗り付けたり、表裏から塗っている場合、測定値が高くなり要再検査になる場合があります。

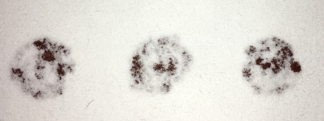

採血状態が悪い例

<血液量不足>

おもて

うら

うら

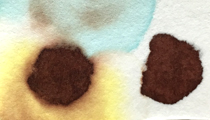

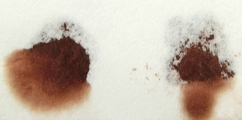

<汚染・にじみ>

<多重塗り>

-

ろ紙の発送は、採血後24時間以内を厳守でしょうか。土日休診の場合、難しいのですが。

-

24時間以内を推奨しますが、24時間を過ぎても受け付けは可能です。休診等で24時間以内に送れない場合には、ろ紙血液を十分に乾燥後、冷蔵庫に保管し、送付日に常温に戻した後に送付してください。

-

採血後のろ紙を24時間以内に発送できなかった場合の影響を教えてください。

-

対象疾患の中には、新生児期早期に発症する重篤な疾患が含まれます。ろ紙血中の測定物質は、時間の経過と共に変質・失活が進むことが知られているため、検査開始の遅れが重大な事態を引き起こす可能性がありますのでご理解のうえお取り扱いください。採血・乾燥後は24時間以内のご発送を遵守ください。

【参考】

日本マススクリーニング学会「ろ紙血の採取法・採血時期・保存法」の改訂版

https://www.jsms.gr.jp/download/Revised%20edition_roshiketsu_20240805.pdf

-

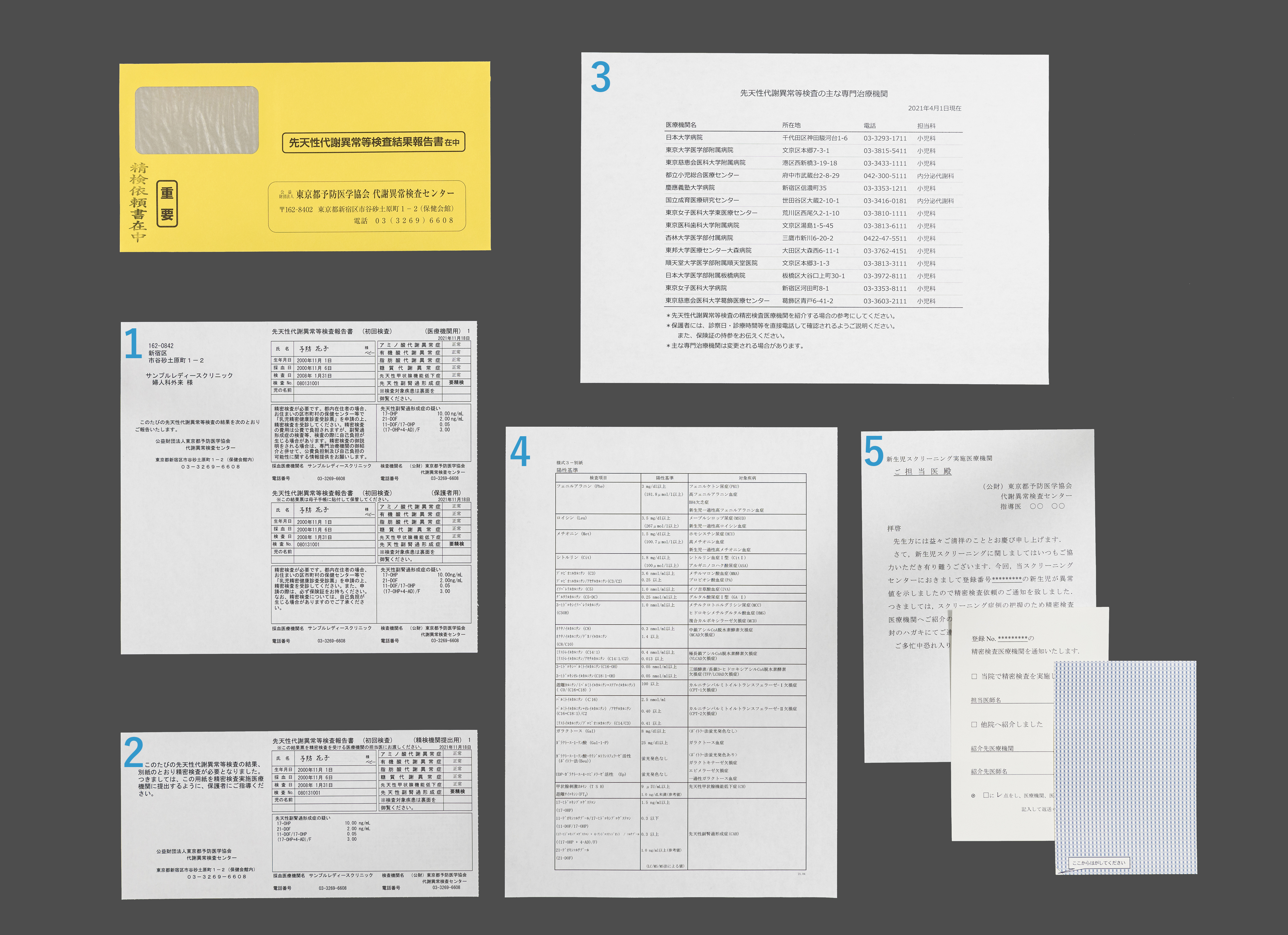

1780gの低出生体重児が初回検査で先天性甲状腺機能低下症の要再検査となりました。

これ以降の結果はどのように報告されるのでしょうか?

-

以下の表で最終結果判定までの例を説明します。

児が低出生体重児(出生体重2000g未満)の場合、①初回検査報告書見本は、先天性甲状腺機能低下症「要再検査」、その他の疾患は「判定保留」と報告されます。

2回目の採血検体は、先天性甲状腺機能低下症での要再検査検体として取り扱います。

その結果は、②再検査報告書見本に示すように、先天性甲状腺機能低下症の判定がされ、その他の疾患は「判定保留」のままとなります。

その後、3回目に採血いただいた低体重2回目検体によって最終判定がされます。

採血回数 検体種別 先天性甲状腺機能低下症 その他の疾患 判定 1回目 初回検体 要再検査 判定保留 要再検査*

①初回検査報告書見本2回目 要再検査検体 正常 判定保留 判定保留

②再検査報告書見本3回目 低体重2回目検体 空白(表示なし) 正常 正常

③低体重2回目報告書見本※要再検査の結果が届いた際には、低体重2回目の採血時期を待たずに直ちに要再検査検体を送付してください。

-

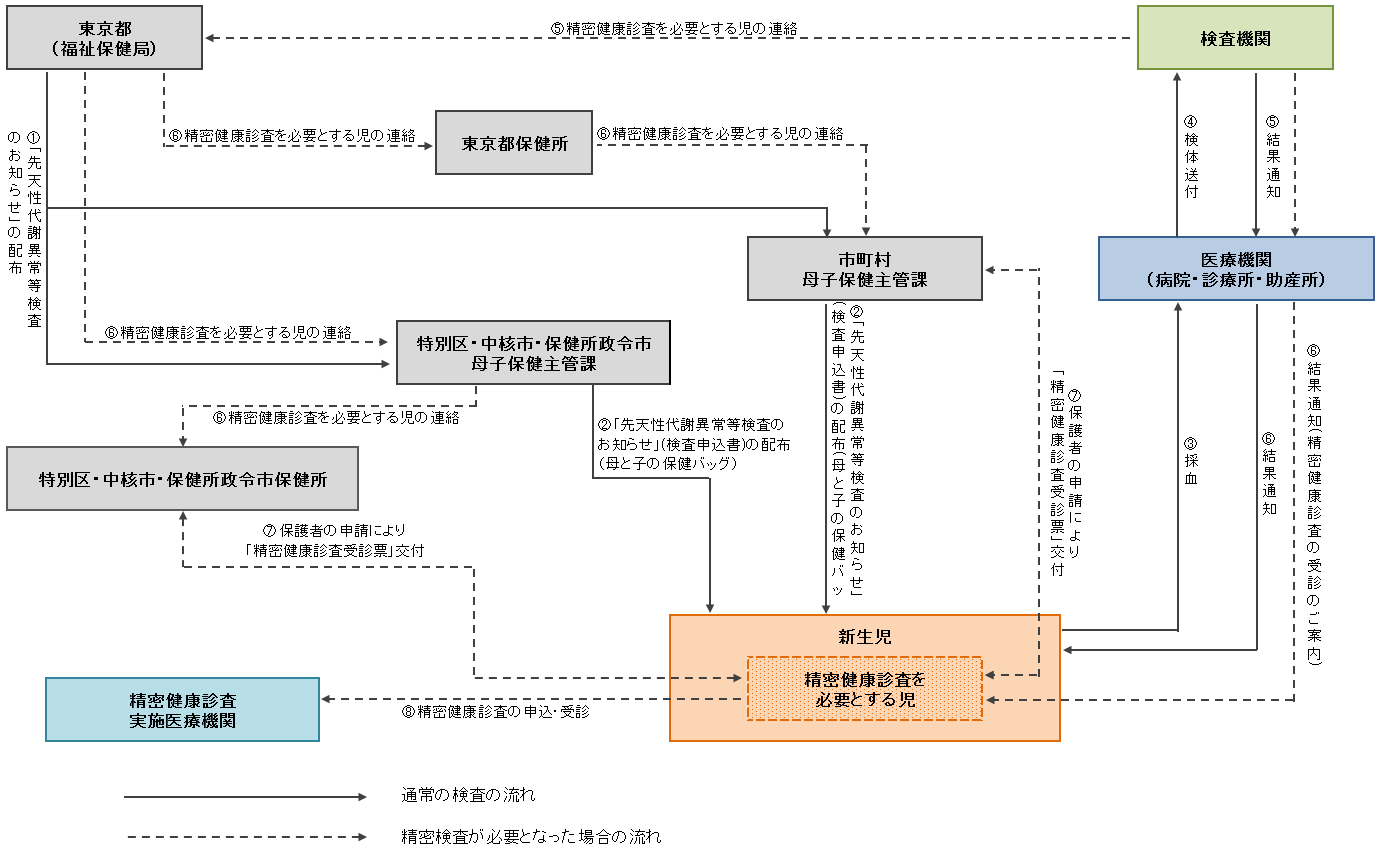

東京都の先天性代謝異常等検査の検査システムについて教えてください。

-

-

東京都における先天性代謝異常等検査の担当部署はどこですか?

-

東京都における先天性代謝異常等検査の担当部署は、福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子保健担当です。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/taisyaijou.html

(上記リンクから、東京都先天性代謝異常等検査実施要綱をダウンロードすることが可能です)

-

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染妊婦から出生した新生児の検体の取り扱いはどうすればいいですか?

-

特別な対応は必要ありません。一般の新生児と同様にろ紙血検体をお取り扱いください。

【参考】

感染妊婦から出生した新生児のろ紙血の取り扱いについての暫定指針(第2版)

https://www.jsms.gr.jp/contents02-03.html

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染症の感染症法上の取扱いが5類に移行(2023年5月8日)したことと最新の研究成果を鑑み、日本マススクリーニング学会では新型コロナウイルス感染妊婦から出生した新生児由来の濾紙血であっても、原則、他のろ紙血検体同様の取扱いで問題ないと報告しています(同年5月16日)。そのため本会においてもこれに準じた取り扱いとします。

-

出生直後に先天性代謝異常症等を疑う新生児(ハイリスク新生児)が出生した場合、検査を行えますか?

-

ハイリスク新生児に該当する異常所見が見られた際は、公費での検査とは別に早期に臨時採血を行うことを推奨いたします。

本会では一部検査を有償で実施しています。

その後、日齢4~6日目に通常行う公費の先天性代謝異常等検査の採血をして本会にお送りください。

健康管理コンサルタントセンター

健康管理コンサルタントセンター

補助・助成事業について

補助・助成事業について

がん対策推進企業アクション

がん対策推進企業アクション

一般財団法人日本宝くじ協会

一般財団法人日本宝くじ協会